Рогдай, действительно, вместо того, чтобы поспешить за Людмилой, бросился вначале за своим соперником. Он понимал, что, пока жив Руслан, Людмила не будет его, Рогдая. Даже если он ее найдет, все равно любить она будет своего мужа. В поэме вообще оказывается, что никто, кроме Руслана, Людмилу и не любил. У каждого "любящего" какие-то свои, более важные дела нашлись, когда Черномор похитил девушку.

Стихотворение А.С. Пушкина "19 октября"-это произведение, которое поэт написал в минуты грусти и одиночества.Оно пронизано одиночеством.

И осенняя пора усиливает грусть о былом, о лицейских друзьях.

Это стихотворение поэт написал, когда отбывал ссылку в селе Михайловское, и не смог приехать на встречу с друзьями. В стихотворении он вспоминает лицейскую жизнь и своих друзей, грустит, что не может с ними встретится, размышляет о их будущем.

Каждому из самых близких друзей он посвятил отдельные строки в этом стихотворении, поэтому произведение как бы разделено на октавы.

Жанр этого стихотворения-послан<wbr />ие.

Стихотворение условно разделено на части-октавы.

В одной из частей -октав он обращается к друзьям-лицеистам, в другой-к самым близким друзьям, в другой части-хвала царю и лицею, и в последней части он размышляет о будущем, о том, что когда-нибудь на эту встречу друзей-лицеистов придет только кто нибудь один.

Момент в "Руслане и Людмиле", когда Рогдай догоняет Руслана и в знак серьезности своих намерений посылает стрелу в соперника является кульминационным - сейчас должна начаться кровавая схватка и победить в ней должен только один. Именно в этот момент Пушкин вдруг покидает своих героев и показывает нам Людмилу, которая находится в плену карлика-волшебника. Мне кажется делается это по двум причинам. Прежде всего чтобы заставить читателя дольше переживать за исход поединка Руслана и Рогдая, растягивая паузой кульминацию сюжета. Второй момент, это логичное отражение поисков Руслана, которые привели его к поединку, в сопротивлении Людмилы потугам Черномора, соблазнить его чудесами. Это сопротивление также логично подошло к своей кульминации, когда Людмила бьет Черномора. Таким образом, получают развязку два кульминационных момента одновременно, что конечно придает рассказу большую стройность и привлекательность.

Безусловно гением перевода Александр Сергеевич Пушкин мог назвать только того величайшего переводчика, который перевел для нас со старославянского языка "Слово о полку Игореве", а так же сделал много переводов с латинского языка, а так же с французского и немецкого.

Так же вообще не стоит забывать, что этот человек считается родоначальником вообще всей школы русского перевода. Это безусловно Жуковский Василий Андреевич.

Пущин же Иван Иванович славен другой деятельностью, связанной с тайным обществом декабристов. Имел военную карьеру и карьеру заговорщика, был судим, приговорен к каторге. И переводов после себя никаких не оставил.

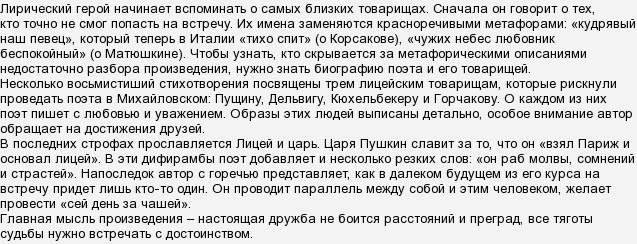

Портрет Жуковского кисти Ореста Кипренского прилагается.

Н. Гоголя и А. Пушкина разделял не только возраст (Пушкин был старше на 10 лет)и не принадлежность к разным социальным слоям, но, и, разумеется, творческий багаж: к моменту их знакомства у Гоголя были только "Вечера на хуторе близ Диканьки", неудачную пьесу он за произведение сам не считал, в то время как Пушкин - автор "Евгения Онегина", многочисленных стихотворений, знаменитых поэм, трагедии "Борис Годунов", "Маленьких трагедий" и т.д.

Гоголь это прекрасно понимал, но ему, как молодому автору, конечно же, очень хотелось познакомиться с Пушкиным. Он попытался это сделать ещё в 1829 году, увы, не получилось. Позднее встреча всё же состоялась, и произошла она весной 1831 года. Познакомил их друг Пушкина, поэт Пётр Плетнёв. Нужно сказать, что именно он и В. Жуковский первыми поняли необычный стиль молодого провинциального автора (напомню, что Гоголь родился и вырос в Малороссии) и разглядели его талант. Знакомство с А. Пушкиным в дружбу, по мнению исследователей их творчества, не переросло, но стало основой для творческого сотрудничества.